- Detalhes

“E o Recôncavo, e o Recôncavo, e o Recôncavo

Meu medo”

Caetano veloso

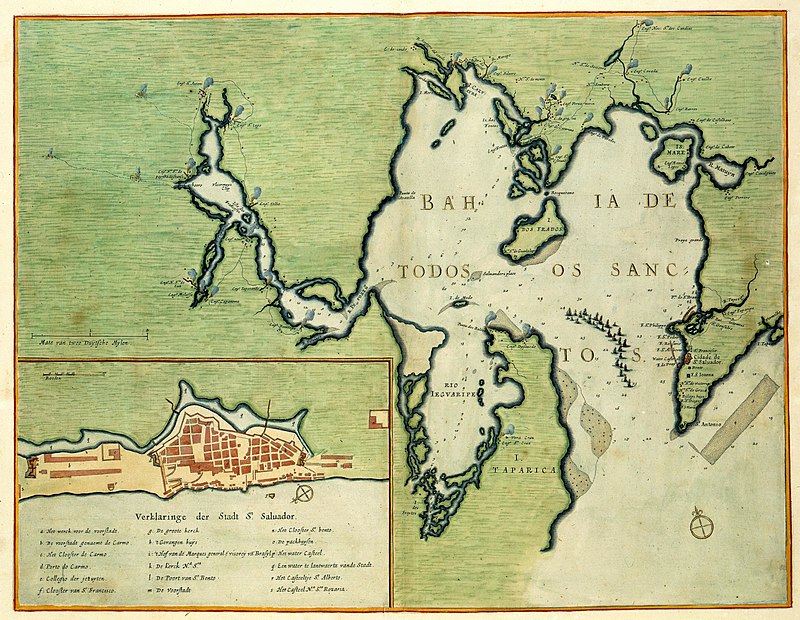

No dia 01 de novembro de 1501, quando os navios da expedição portuguesa penetraram na maior baía do litoral que buscavam conhecer, o corpo de água que se impôs, pelas forças geológicas, nas entranhas das terras que o cercavam foi chamado de “Todos os Santos”. Antes, aquelas águas eram chamadas de Kirimurê, pelos Tupinambás. Começava ali uma nova estruturação sociocultural do Recôncavo, uma região que é estratégica para o entendimento do Brasil.

Já sugeri à UFRB e a representantes da sociedade baiana que o dia 01 de novembro fosse designado como “DIA DO RECÔNCAVO”. Ainda considero essa ideia relevante. Uma data para refletirmos tantos séculos da nossa construção sociocultural e que resulta na expressão do que somos e não somos no presente. É lamentável que o projeto do Instituto de Estudos Avançados do Recôncavo, apoiado, à época, inclusive pelo Governo Federal, não tenha prosperado.

Lembro de Gilberto Gil me orientando: “Reitor, sua missão em organizar a UFRB é muito importante para o nosso projeto de cultura: é impossível entender o Brasil, sem se entender a Bahia; é impossível entender a Bahia sem se entender o Recôncavo!

O termo Recôncavo, originalmente usado para designar o conjunto de terras em torno de qualquer baía, se associou, no Brasil, desde os primórdios da colonização, à região que forma um arco em torno da Baía de Todos-os-Santos. Essa região se caracteriza não apenas pelas suas incríveis variáveis físico-naturais, mas, sobretudo, por sua história e dinâmica sociocultural.

É bastante conhecida a emergência do complexo canavieiro ao norte dessa Baía (nos solos localmente denominados massapês), associado, no sul do Recôncavo e ao norte de Salvador, à produção de gêneros alimentícios, madeiras e fumo. Nesse processo, os colonizadores portugueses dizimaram dezenas de aldeias tupinambás e fizeram do Recôncavo um dos principais destinos da diáspora africana. Aqui, as ações dos donos do poder encontraram infinitas formas de resistência por meio de rebeliões, fugas, negociações e redimensionamentos culturais, exercitados pelos povos dominados.

O Recôncavo produziu grandes riquezas. No entanto, a resistência às inovações está entre os motivos que determinaram um grave atraso na sua modernização socioeconômica. A modernidade no Recôncavo, inclusive em Salvador, só ocorreu com a exploração do petróleo a partir da década de 1950, quando aconteceram importantes mudanças nas relações de poder nessa sociedade. Todo esse processo ajuda a explicar o lugar do Recôncavo nas divisões do trabalho em escalas global e nacional e seus desdobramentos locais. É notável a similaridade entre alguns mapas do Recôncavo propostos desde o século XVIII até o presente. Nesses estudos, o Recôncavo forma um semicírculo (com cerca de 10.500 Km2), abrangendo o norte de Salvador até Mata de São João e Alagoinhas; a área de solos massapês, localizada ao norte da Baía; as terras baixas de Maragogipe a Jaguaripe; e as regiões mais elevadas de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. É extraordinária a permanência dos vínculos que determinam a existência dessa região. Contribuem para isso, o subespaço longamente elaborado e por muito tempo estável, a presença de Salvador e da Baía de Todos-os-Santos, e, como lembra o geógrafo Milton Santos (1926-2001), “as iconografias que mantém a ideia de região através da noção de territorialidade, que une indivíduos herdeiros de um pedaço de território”. Percorrendo o Recôncavo, é possível observar entre seus habitantes uma sensação de pertencimento à região, o reconhecimento de uma história comum e uma interessante referência a muitos hábitos e tradições. Evidentemente, tudo isso foi forjado “aos trancos e barrancos” – no sentido que Darcy Ribeiro emprestou ao termo. Assumir o conceito de Território de Identidade não pode significar o esquecimento do velho (e ainda tão atual) Recôncavo da Bahia.

Na segunda metade do século XX, o Recôncavo passou por muitas transformações. Mudanças da matriz de transportes criaram uma densa rede de estradas e redefiniram o protagonismo de determinados centros urbanos. A área mais próxima de Salvador se constituiu numa região metropolitana (não confundir com a Mesorregião Metropolitana de Salvador). A exploração de petróleo e a instalação do Pólo Petroquímico de Camaçari definiram novos subespaços. O desenvolvimento de Feira de Santana estabeleceu sombreamentos de áreas de influências. Com tudo isso, houve uma redução da coerência funcional da região, mas não suficiente para diminuir territorialmente ou conceitualmente o Recôncavo. Certamente, valorizar o Recôncavo tem importância estratégica para aqueles que consideram relevante, como ensinou Milton Santos: “… pensar na construção de novas horizontalidades que permitirão, a partir da base da sociedade territorial, encontrar um caminho que nos libere da maldição da globalização perversa que estamos vivendo e nos aproxime da possibilidade de construir uma outra globalização, capaz de restaurar o homem na sua dignidade”.

- Detalhes

Paulo Gabriel Nacif

Enquanto a elite brasileira sempre deu pouca atenção à educação, no seio do nosso povo, nas lutas por liberdades, nasceram processos educativos únicos estabelecidos pelas classes populares, desde sempre, nas senzalas, no campo, nos quilombos, nas florestas, nos espaços ribeirinhos, nas periferias das cidades, nas fábricas, em sindicatos, nas comunidades de base, nas igrejas, nas universidades e, hoje, também, nos espaços virtuais, novos ou contíguos a muitos desses outros espaços. Antes ou no presente, não é possível entender a organização, a resistência, as lutas e conquistas do povo brasileiro sem a educação popular.

A educação popular teve um importante momento no Brasil no movimento anarcosindical da década de 1920, passando pelas campanhas de alfabetização na década de 1940 e 1950. Esse período se encerra com o golpe de 1964 e dá início a uma nova fase de resistência à ditadura e da luta pela redemocratização das décadas de 1970 e 1980, marcadas pelo fortalecimento dos movimentos de educação e da educação popular como instrumento de organização dos movimentos populares.

Em diferentes momentos históricos e nas mais diversas culturas, no Brasil e no mundo, sempre surgem processos que evidenciam a busca de homens e mulheres pela construção de espaços formais, não formais e informais de educação.

É possível citar as ágoras – espaços públicos por excelência, da cultura da política e da vida social dos gregos e onde Sócrates conseguiu atrair multidões de jovens, seduzidos por uma nova maneira de buscar a verdade. Ao sul, atravessando o Mediterrâneo, na África Ocidental, temos a experiência tão rica e diversa dos Griot, pessoas que escolheram a vocação de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos, canções e mitos do seu povo, por meio da música, como contadores de histórias e aconselhamento e, assim, ensinam a arte, o conhecimento de plantas, tradições, histórias.

Essa necessidade de preservar, espraiar e buscar novos conhecimentos sempre se intensifica em períodos de mudanças socioculturais paradigmáticas e foi assim que surgiram as primeiras universidades livres oitocentistas, voltadas à construção da cidadania por meio da democratização do conhecimento.

A medida que a democracia e a revolução tecnológica revelavam desafios inéditos aos europeus, em setores progressistas daquela sociedade afirmaram-se projetos voltados à formação de cidadãos para aquele novo mundo que nascia. Aos olhos dos liberais, comunistas, anarquistas e republicanos, as universidades clássicas, demasiadamente burocratizadas e elitistas, não estavam aptas a responder aos desafios da democratização do ensino. Desse modo, esses setores construíram projetos de instrução e promoção das condições de vida do operariado. Foram inúmeros projetos de escolas profissionais, cartilhas e manuais de leitura popular e ensino laico, progressivamente generalizado a todos os grupos sociais.

Nesses espaços atuavam professores, estudantes e os próprios operários, dando origem ao conceito e modelo de universidade livre, tensionando o surgimento de extensões universitárias informais em toda a Inglaterra oitocentista, a partir da experiência da Universidade de Cambridge. Aquelas universidades livres planejavam seus cursos conforme a necessidade do público ao qual se dirigiam para que ele estivesse apto a trabalhar o mais rápido e breve possível. Trata-se, portanto, de um modelo calcado no aspecto social de democratização do ensino e na formação profissionalizante. Nesse mesmo movimento surgem as experiências designadas por “University Stettlements”, promovidas por estudantes universitários que realizavam sessões de esclarecimento em bairros operários, constituindo-se na base de projetos de universidades populares que se espalharam por toda a Europa, entre o final do século XIX e início do século XX. Inclusive, o Caso Dreyfus (1894 a 1906) influencia o surgimento de muitas iniciativas nesse campo. Evidentemente o decisivo papel exercido nesse processo pelo romancista Émile Zola, marca o reconhecimento social do “intelectual”, expressão usada para designar professores, escritores, pintores e atores que passam representar interesses mais universais de justiça e isso estimula a vontade coletiva de contribuir para o fortalecimento da cidadania por meio da educação.

É certo que em decorrência do novo significado que o conhecimento ganha para toda a sociedade contemporânea, notadamente para a cultura, a economia, o respeito à diversidade e a sustentabilidade, não há dúvidas que há possibilidades para construção de espaços relacionados ao fortalecimento de ações associadas à educação ao longo da vida e é nesse campo que firmamos a defesa da importância da educação popular na contemporaneidade. Referimo-nos, portanto, a uma atualização conceitual das universidades livres oitocentista, como, de resto, ocorre em iniciativas semelhantes em todo o mundo: diante dos desafios paradigmáticos da contemporaneidade, criar um espaço para democratizar a cultura de modo a possibilitar a autoconstrução cidadã.

Uma universidade livre tem como objetivo maior oferecer alternativas culturais e de formação educacional à sociedade, com uma estrutura complementar às ofertas institucionais voltadas à educação formal. Essas universidades livres, tem como característica definidora a liberdade para gerar e transferir conhecimentos sem registros ou permissões governamentais.

São inúmeros exemplos em todo o mundo de iniciativas de sucesso de universidades livres, havendo, inclusive, a Associação de Universidades Populares da França (AUPF) e a Associação das Universidades Populares da Suíça (AUPS). Nos EUA é possível citar a John C. Campbell Folk School, na Carolina do Norte e a Driftless Folk School, no Wisconsin. No Brasil, dois exemplos importantes são a Universidade Livre do Meio Ambiente, criada em 5 de junho de 1991, em Curitiba – PR, e em pleno funcionamento e a Universidade Livre de Música (ULM) que teve Tom Jobim como primeiro reitor e presidente do conselho, criada em 1989 e, infelizmente, convertida no Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, em 2001.

Esse conjunto de instituições possui arranjos e objetivos e públicos muito variáveis, mas tem sempre como princípio fundamental contribuir com a educação ao longo da vida e a educação popular na sociedade em que se insere. É uma incógnita o porquê de experiências de universidades livres não se amplia no Brasil.

A necessidade da adoção da educação ao longo da vida como base norteadora das políticas educacionais e de ação dos movimentos sociais requer uma articulação que busque estabelecer a sinergia dos diferentes modos de aprendizagem de maneira que ela se amplie para toda a duração da vida e generalize-se para todos os domínios dessa vida. Mais que isso, é fundamental ter como meta a construção de uma sociedade em que todas as pessoas possam participar desse processo de aprendizagem, planejando elas próprias seus percursos formativos e a associação destes com a sua inserção familiar, cultural, ambiental, social e, particularmente, no mundo do trabalho. Adicionalmente esforços objetivos devem incentivar e dotar as pessoas de meios para participar mais ativamente em todas as esferas da vida pública moderna, em especial na vida social e política em todos os níveis da sua comunidade local, estadual, nacional e mundial.

Sem dúvidas, no Brasil atual, mais do que nunca precisamos retomar com força as experiências da educação popular e, sem dúvidas, projetos de universidades livres podem ser um caminho importante para tais processos. Só assim teremos condições de enfrentar as ameaças presentes pelo fortalecimento do autoritarismo, da relativização da verdade e da alienação.

- Detalhes

Lembro que eu li o texto abaixo de João Pereira Coutinho em 2008, num momento de turbulência profissional e pessoal. A avaliação das instituições de ensino superior pelo ICG (índice Geral de Cursos) colocava a nascente UFRB como a detentora do mais baixo indicador dentre as instituições públicas do Brasil e um exame de rotina identificou um câncer na minha tireoide. Por isso, talvez, essa história de Thomas Carlyle me marcou profundamente e ainda hoje eu lembro dela quando estou diante de um infortúnio (felizmente são raros). Sempre que volto a esse texto sorrio e penso:

“ainda bem que sempre estive aberto a descobrir novas perspectivas de leitura de mundo. Caso não fosse assim, talvez evitasse a leitura de João Pereira Coutinho por ele ser um empedernido conservador e perderia a chance de conhecer esse texto – joia rara!”

A Arte de recomeçar

Por João Pereira Coutinho

Jornal Folha de São Paulo. 24/10/2007

Nobreza humana não está na coragem com que recebemos o infortúnio, mas na nossa capacidade de prosseguir.

OS PESADELOS acontecem. Uns tempos atrás, um conhecido escritor português contava-me que, chegando ao aeroporto de Caracas, o seu laptop foi roubado sem deixar rastro. Mas o pior não foi o laptop. Nunca é. O pior foi o conteúdo do laptop: um romance original, ou uma parte generosa dele, que só existia no computador. Nenhuma cópia de segurança em casa.

Nenhum manuscrito. Nada de nada capaz de compensar a perda absoluta. Meses de trabalho, anos de trabalho, perdidos em segundos.

Ouvi o infortúnio com certo horror e fascínio. E depois recordei a mais bela história intelectual da Inglaterra do século 19, que sinceramente me comove até às lágrimas. Aconteceu com Thomas Carlyle, o notável historiador escocês, tal como ele a relata nas suas memórias. Durante anos de intenso labor e habitando uma pobreza excessiva, Carlyle completara o primeiro volume da sua história da Revolução Francesa. Contara com a ajuda do filósofo John Stuart Mill, que emprestara livros e dinheiro. E quando Stuart Mill, no final da odisséia, pediu de empréstimo o único manuscrito do trabalho para ler, aquele manuscrito que consumira a saúde e a juventude de Carlyle, este o emprestou, grato e honrado.

Foi uma hora funesta. No dia seguinte, Mill regressava, branco como um fantasma, para comunicar que o manuscrito fora acidentalmente consumido pelas chamas.

Thomas Carlyle

Foto:Wikipédia

A descrição que Carlyle nos deixou nas “Reminiscences” ainda hoje emociona qualquer cristão: o estoicismo com que a notícia é recebida, apesar da mortificação interior; as três horas de conversa esforçadamente banal, como se fosse Mill a necessitar de consolo; e quando este deixou finalmente a casa do historiador, para infinito alívio do casal, a mulher de Carlyle, incapaz de fingir normalidade, abraçando um homem destroçado e chorando com o dramatismo que apenas concedemos às óperas clássicas. E as palavras de Carlyle, finalizando a cena, dirigidas a um Deus em que ele, para tragédia sua, não acreditava.

Mas a história não acaba aqui. A história acaba na minha estante, quando folheio, com uma reverência absoluta, a sua história da Revolução Francesa. Porque, depois da notícia das chamas, Carlyle sentou-se à mesa e recomeçou a partir das cinzas. Cada palavra, cada linha. Cada página.

Hoje, quando releio esse monumento de erudição, paixão e estilo, não encontro apenas um dos mais poderosos relatos sobre a glória e a miséria de 1789: as aspirações igualitárias e libertadoras da Bastilha que terminaram, como usualmente terminam, no terror das guilhotinas.

Encontro a evidência de que a nobreza do espírito humano não está na coragem com que recebemos o infortúnio. Mas na forma como o recebemos e, apesar de tudo, somos capazes de continuar. Mesmo quando o mundo nos parece perdido.

Livros de auto-ajuda? Sim, leitores; afinal, eles existem. Nas minhas piores horas, olho para esse volume aparentemente anônimo entre tantos volumes anônimos e há uma gratidão silenciosa e interior que me faz, tantas vezes, recomeçar.

- Detalhes

Paulo Gabriel Soledade Nacif

Meus pais, Marlene e Levino, se desdobram em João, Maria, Gabriel e Marcionília. E cada um se desdobra em mais dois e em mais quatro e, cada um deles, em muitos outros.

Maria Teixeira (1903-1985), nasceu em Bom Conselho, hoje Cícero Dantas, nordeste da Bahia, de um primeiro casamento de Veridiano Bispo Teixeira e dona Maria. Veridiano, sanfoneiro respeitado, largou a família e foi tocando sua sanfona até chegar em Itabuna, no sul da Bahia. Lá constituiu uma nova família. Minha bisavó, deixada sozinha, “morreu de desgosto” e minha avó se tornou, ainda menina, chefe daquela família de crianças, tomando conta de uma roça no meio da caatinga do nordeste da Bahia.

Certa feita o bando de Lampião, acompanhado de alguns parceiros da região, passou por aquela roça e todos os irmãos, sob o comando de minha avó, foram obrigados a servir comida para toda a tropa – como ela mesma contava, todos tremendo de medo. Após o serviço, Lampião comentou que além de ajeitada ela trabalhava bem e mandou que ela pegasse as roupas para seguir com o bando. Graças à intervenção dos homens do lugar que acompanhavam o bando e argumentaram que ela era o arrimo daquela família, o Coronel Virgulino resolveu deixar para levá-la em outra ocasião. Depois desse susto a minha avó seguiu os passos do pai e foi para Itabuna, com os irmãos, deixando para trás as terras da família, griladas rapidamente por algum poderoso do lugar.

Conta-se na família que essa minha avó descendia diretamente do povo de Antônio Conselheiro. A aparência dela lembrava muito aqueles Conselheiristas que sobreviveram ao massacre do Estado Brasileiro contra Canudos e, considerando que todas as referências que eu tenho dela são em torno de ladainhas, rezas e igrejas, é muito provável que isso seja verdade. Lamento muito não ter aproveitado os anos que convivi com ela para detalhar todas essas histórias.

João Soledade (1885-1981) nasceu em Cachoeira no Recôncavo e ainda adolescente mudou para Salvador, indo depois tentar a vida em Itabuna. Lá se tornou um fazendeiro e depois faliu. Lembro dele, ao final da vida, em delírios, se queixando de que a riqueza dele tinha sido desviada por meus tios, uma vez que ele não concebia ter chegado pobre ao fim da vida.

Não conheci meus avós paternos. Meu avô faleceu bem antes do meu nascimento e a minha avó pouco depois. Apesar da distância da família paterna, aos poucos fui recompondo um pouco das histórias deles.

Marcionília, era filha de ex-escravos e herdou desses meus bisavôs uma fazenda em Coaraci. Negra, tranquila, sábia, muito alta e magra – são essas características dela que me chegam. Ela se casou com Gabriel Nacif, um libanês que como tantos outros “turcos” imigraram para o sul da Bahia nas primeiras décadas do século XX.

A história do casamento de meus avós paternos poderia ser contada num livro de Jorge Amado, como “A descoberta da América pelos Turcos”, mas nada indica que minha avó tinha o aziúme de Adma, centro dos esponsais. No posfácio desse livro de Amado, José Saramago lembra que “a generalizada e estereotipada visão de que o Brasil seria reduzível à soma mecânica das populações brancas, negras, mulatas e índias… recebeu, com a obra de Jorge Amado, o mais solene e ao mesmo tempo aprazível desmentido. ”

Ouvi de membros da minha família paterna: “É claro que seu avô deu o golpe do baú. Ele era lindo! E sua avó era uma negra, filha de escravos”. Para quem busca entender o sentido profundamente racista da sociedade brasileira, aconselho prestar atenção nas famílias multirraciais, tão comum nessas terras. O racismo cordial está presente de maneira explícita e permanente, entre irmãos, primos, tios e compadres.

Marcionília me outorgou a certeza dos meus vínculos não apenas diretos, mas, principalmente, imediatos com os negros escravizados e com a África. Graças a ela construí uma eterna ironia às pompas da sociedade do cacau. Gabriel Nacif me deixou como herança todo o oriente médio e os seus mistérios que se tornam ainda maiores quando percebidos a partir do meu lugar – a periferia do Novo Mundo. O estímulo a entender o orientalismo, via Edward W. Said serviu não apenas para perceber os consensos que permitem e legitimam as atrocidades da Europa e da EUA no Oriente Médio, mas, também, entender como modelos similares são construídos em relação a África, à América e aos indígenas.

Sempre tive interesse pela história dos que vieram antes de mim. Lamento saber tão pouco sobre eles. Assim também acontecerá comigo no futuro. Chegarei de algum modo aos que me seguirem, no início de maneira mais intensa e depois de forma cada vez mais difusa, sendo misturado a tantos outros, até ser completamente esquecido. Mas de algum modo estarei sempre lá, como os meus antepassados estão hoje em mim.

É compreensível que assim seja. A paisagem da existência vai sendo regulada por diferentes zoom in e zoom out de acordo as distâncias focais estabelecidas pelo incontornável comando do espaço/tempo. Apesar da variação do foco, acredito, nos mantemos de alguma forma conectados na transcendência misteriosa do pulso de vida.

Essas pessoas compuseram o meu ser de maneira densa, profunda, definitiva. Conhecer essas histórias e suas lutas me serviu de grande estímulo para vencer desafios, preconceitos e construir uma forma de me perceber no mundo.

Biologicamente elas estão nas minhas células, nos meus cromossomos, nos meus traços, no meu nariz, estiveram no meu câncer.

Emocionalmente contribuem com a minha forma de pensar o mundo. Não posso fugir nem mesmo às maldições que esses povos da minha ascendência carregam sobre a terra. De vários ancestrais recebi a maldição de Noé sobre Canaã e assim tenho que resistir a todo o tempo ao racismo que a cor da minha pele desperta. Também, não poucas vezes percebi um outro racismo: Herdei a maldição que o ocidente lançou contra os árabes e ela já me chegou de muitas formas, inclusive nas vezes em que fui quase barrado em aeroportos de alguns países simplesmente pelo meu sobrenome “Nacif”. Num dos casos, lembro de alguém ter lembrando: “o seu nariz te denuncia”.

Quando eu vejo a história desses meus avós penso o quanto excepcional é a minha existência. É como se quatro pessoas, uma em cada extremidade de uma grande praça (norte, sul, leste e oeste), e sem saber o que os outros estavam fazendo, lançassem pedras para cima e quatro se tocassem em cheio no ar. Talvez mais do que pedras jogadas numa praça tratam-se de quatro meteoros vindo dos confins do universo que caíram ao mesmo tempo no mesmo lugar da terra e me geraram.

Desde sempre me apaixonei por essas histórias e tenho profundo orgulho pelas marcas no meu corpo e na minha alma deixadas por essas pessoas. Esse conhecimento gera forças para enfrentar os astros, os deuses, os dogmas, os profetas e, assim, buscar transformar todas as maldições em bênçãos e orgulho que a existência a partir de João, Maria, Gabriel e Marcionília, verdadeiramente, representa.

- Detalhes

Luiz Flávio Godinho (Professor CAHL/UFRB)

Consenso progressista número 1: A não nomeação pelo Governo Bolsonaro/MEC da candidata Georgina Gonçalves, eleita na Consulta e na lista tríplice emanada do Consuni da UFRB é uma contundente violação à autonomia universitária garantida na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207.

Consenso progressista número 2: O Governo Bolsonaro e o MEC feriram a democracia ao não respeitar a tradição de posse ao primeiro da lista (isso já ocorreu 3 vezes em 35 anos, em Instituições Federais Baianas), prática iniciada nos Governos de Lula/Dilma. Ademais, mesmo dentro da legalidade da decisão acerca da nomeação do Prof. Fábio Josué, terceiro nome da lista, a famigerada lei da lista tríplice nunca foi cessada por esses dois governos de cunho progressista.

Consenso progressista número três: Será que o Presidente fez uma escolha baseada no mix comportamental e político-cultural da misoginia, do racismo e do preconceito de gênero contra a Profa. Georgina? Esse discurso bolsonarista dos estigmas cruzados não foi fartamente verificável durante o período eleitoral e no decorrer do mandato presidencial? Pelo menos foi nessa forma interrogativa que vi em todas as notas.

Consenso Progressista número 4: o Reitor empossado carece temporariamente de legitimidade, mas não de legalidade, já que a maioria silenciosa prefere um docente do campo progressista como autoridade máxima da UFRB do que um interventor imposto pelo MEC, não é?

Por fim, a questão da apatia da comunidade interna e da reação tímida da sociedade civil contra a violência política do Governo Bolsonaro contra a UFRB! Não seria simplificação do fenômeno creditar esses comportamentos dos segmentos internos e externos a um mero recesso acadêmico? Não teríamos uma mistura de embriaguez hegemônica, comunidade interna e suas associações historicamente tuteladas e ou adormecidas no tocante às necessárias autodeterminações, soberanias e independências das Administrações Centrais da UFRB no devir histórico? É contribuição de Karl Marx, talvez um alerta, de que o estudo dos fenômenos, situações e experiências sociais precisam de um trato radical, não na acepção do senso comum desse significado, qual seja, de um exame sectário ou parcial do todo social, com suas inerentes contradições e dialéticas entre essência e aparência, muitas vezes intencionalmente negligenciadas na contenda política. Ser radical para o autor alemão é buscar a raiz dos problemas, em suma não simplificar os fenômenos cotejando apenas realidades aparentes, mas comprometidos também em desvelar a essência e o concreto da vida social. Refiro-me ao pouco cuidado analítico que os fatores endógenos da instituição receberam nas notas, manifestos e tentativas de explicação que se desenvolveram em todos os textos tornados públicos sobre a nomeação do terceiro colocado na lista do Consuni para Reitor da UFRB. O futuro nos mostrará que somente o empoderamento político não tutelado dos segmentos internos, a luta contra a controladora lei da lista tríplice, o fim de uma mentalidade institucionalizada e de certos paroquialismos, personalismos e patrimonialismos permitirão a superação de uma cultura política que nos arrasta para viver em um contínuo “moinho de gastar pessoas”, projetos e fortalecimento da região. Em suma, a Democracia deve combinar com emancipação coletiva que seja capaz de alterar as condições para que a UFRB seja emancipatória, pública, gratuita, socialmente referenciada, diversa, laica e comprometida com a subsunção real e não apenas formal com princípios transformadores. A luta é feito em uma dialética entre a memória, o esquecimento e o silêncio.

Publicado originalmente em: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2232331033502525&id=100001769518349